近日,我国官宣了小行星动能撞击验证任务,以 “伴飞 + 撞击 + 伴飞” 模式探索地球防御之道,引发全球关注。

面对这项体系庞杂、难度极高的工程,各国科研机构早已借助CAE仿真技术构建了虚拟试验场,通过模拟撞击力学响应与轨道变化,为防御方案优化与风险研判提供精准支撑。

九天之外,危机隐现;方寸之间,仿真推演。

一、小行星拦截技术从入门到精通

小行星拦截任务堪称千万公里外 “打苍蝇”,从预测撞击效果、模拟轨道变化,到评估溅射物分布和任务风险评估,都需要CAE仿真技术提供高精度、全过程的精准推演。

1. 初识小行星拦截技术

简单来说,小行星拦截技术就是通过发射航天器,主动改变有潜在威胁的小行星的轨道,使其避免与地球相撞的一系列技术手段。这是地球主动防御的“宇宙盾牌”。

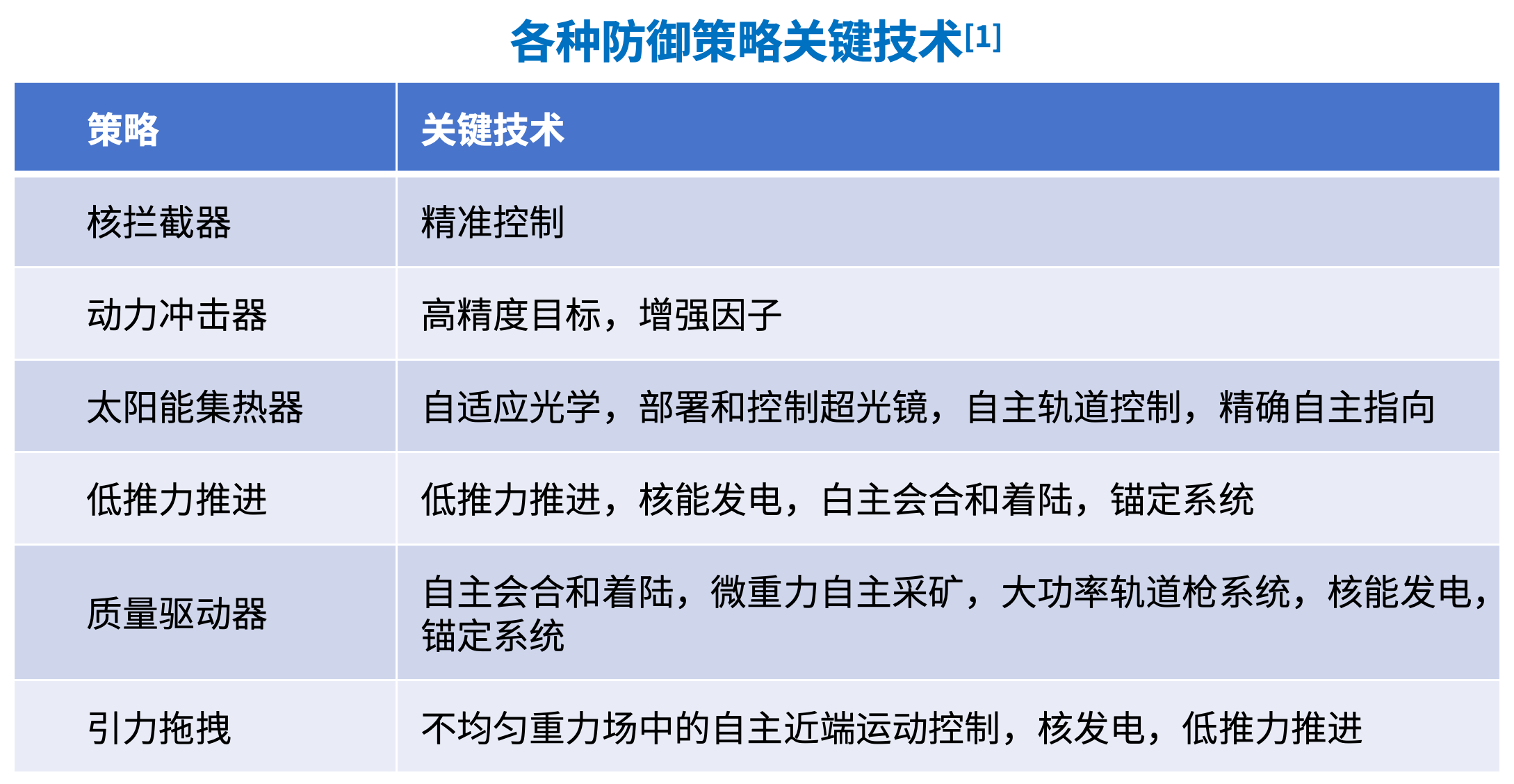

基于人类已有的技术条件,小行星拦截技术主要有:核拦截器策略、动力冲击器策略、太阳能集热器策略、低推力推进策略、质量驱动器策略、引力拖拽策略6大类[1]。

尽管这些策略仅能够轻微地改变小行星的速度,但请千万别小看这微小的速度改变。经过几十天甚至几年的轨道飞行之后,这一点点变化足以让它在到达地球时“错过”数万公里。

这里我们抛砖引玉,基于云道智造伏图-物质点法引擎(Simdroid-MPM),选取动力冲击器场景,带您完成一次小行星拦截仿真。

2. 通过冲击器将小行星撞碎

当240kg的冲击器以一定的相对速度撞击岩质小行星(整体质量达到1.4e7kg),速度越快,岩质行星的损伤效应越显著。可以看到,当相对速度达到1km/s时,损伤发生在撞击坑周围不远处以及远端的自由边界处;当相对速度达到5km/s时,小行星发生大面积损伤,同时反向飞溅的物质也显著增加。

3. 通过撞击改变小行星运动状态

根据已公开的信息,我国将在距离地球1000万公里(约0.0668AU,1AU即地球与太阳的平均距离149,597,870.7公里)处,对备选小行星实施动能撞击,从而改变小行星的运行状态使其避开地球。

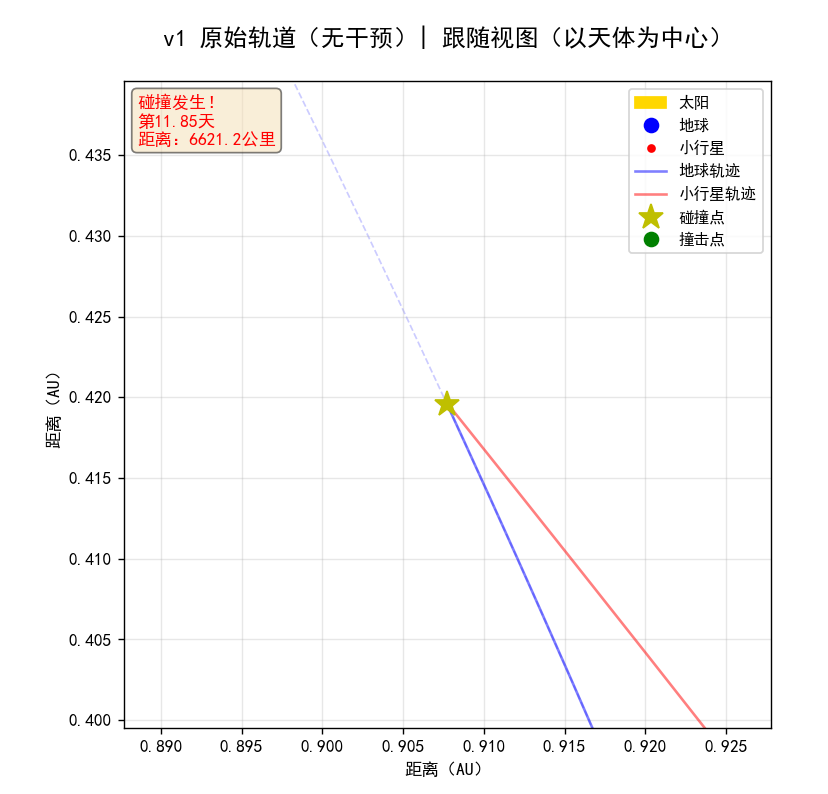

我们尽可能真实地构建了“太阳-地球-行星”的运动仿真模型,并设定了距离地球质心7000公里的碰撞预警范围(地球半径约6300公里)。初始状态时,小行星与地球相距0.15AU,之间有25公里/s的径向相对速度和40-29.79=10.21公里/s的切向相对速度。

在未进行防御的情况下,小行星在太阳引力的作用下将于第11.85天撞上地球,数据显示此时二者质心距离为6621.2公里,行星抵近地球表面。

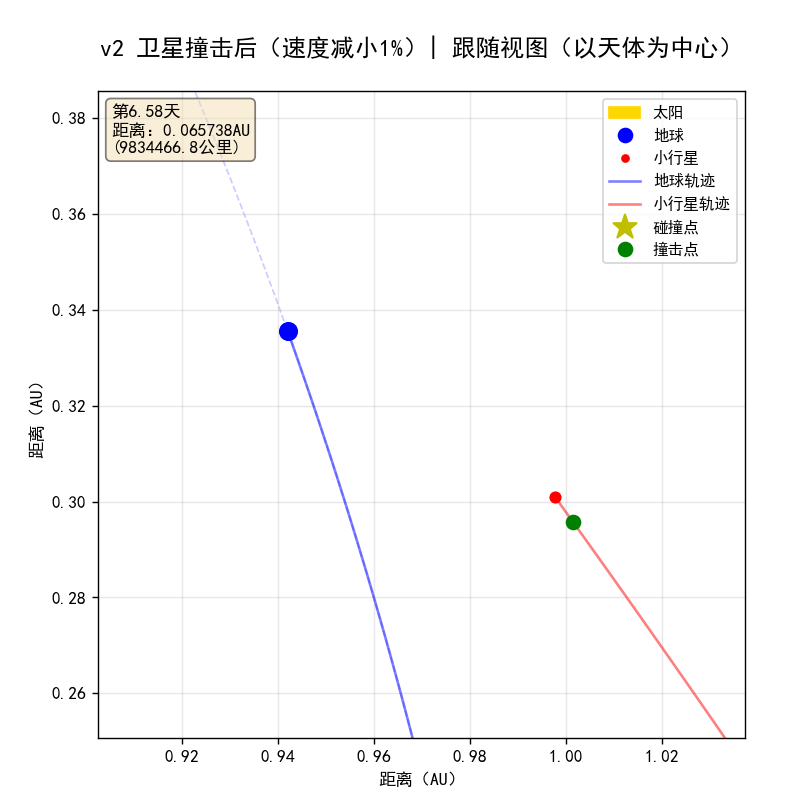

而在动力冲击器方案中,将在小行星与地球距离1000万公里处(第6.35天)实施航天器主动撞击。

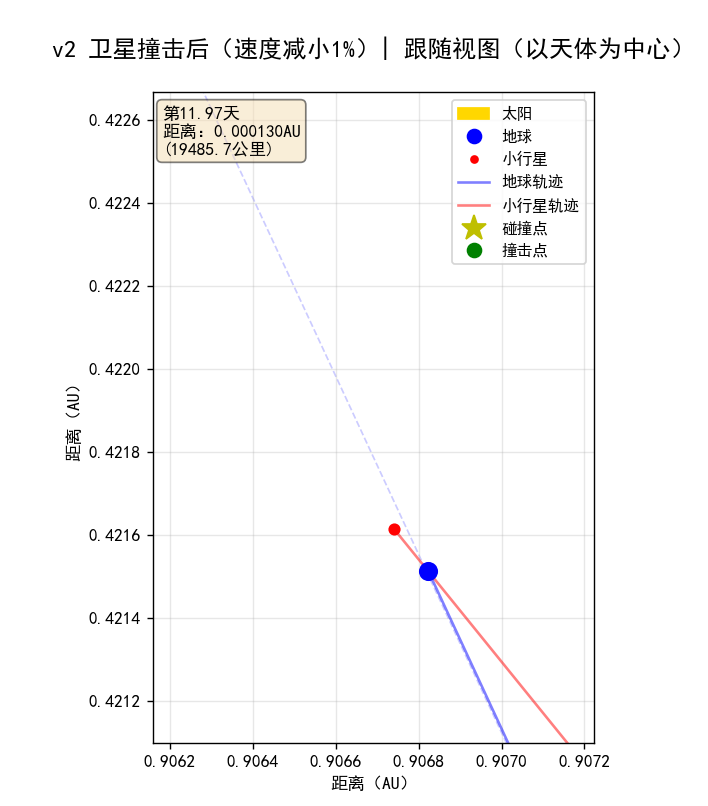

撞击发生后,假设“行星-地球”的径向相对速度降低了1%而切向相对速度保持不变,此后行星仍朝地球方向追击,在第11.97天达到跟地球的最近距离19486公里,该距离已经远远超出跟地球的碰撞预警范围(7000公里),撞击危机解除。

可见,在动能冲击的主动防御方案中,仅需对行星运动状态施加微小的改变即可避免撞击的发生。

当然,实际情况会更加复杂。如由于质量差异悬殊,冲击器对小行星的速度改变量远达不到本例中的1%,因此撞击前后小行星轨道的微弱改变可能需要经过数月甚至数年积累才可被显著观测到(而本例中十几天就看到改变),且即便是轨道有变化,改变量可能也仅为几百或几千公里(安全余量远低于本例结果)。因此,本例参数仅作为方案效果展示,更真实、准确的轨迹模拟需要在大型计算集群上运行。

二、基于MPM的小行星撞击过程仿真

在行星防御这项关乎全人类命运的宏大课题中,中国作为负责任的航天大国,正在积极谋划并打造属于自己的“数字盾牌”。发展自主可控的拦截仿真技术,不仅是国家航天实力的体现,更是保障未来空间安全、在关键时刻拥有决策自主权的战略必需。

Simdroid-MPM是一款三维显式并行物质点法数值仿真工具。它凭借独特的算法优势能够高效、高精度地完成小行星撞击与防御这类涉及材料断裂、破碎等极端变形场景的仿真模拟。

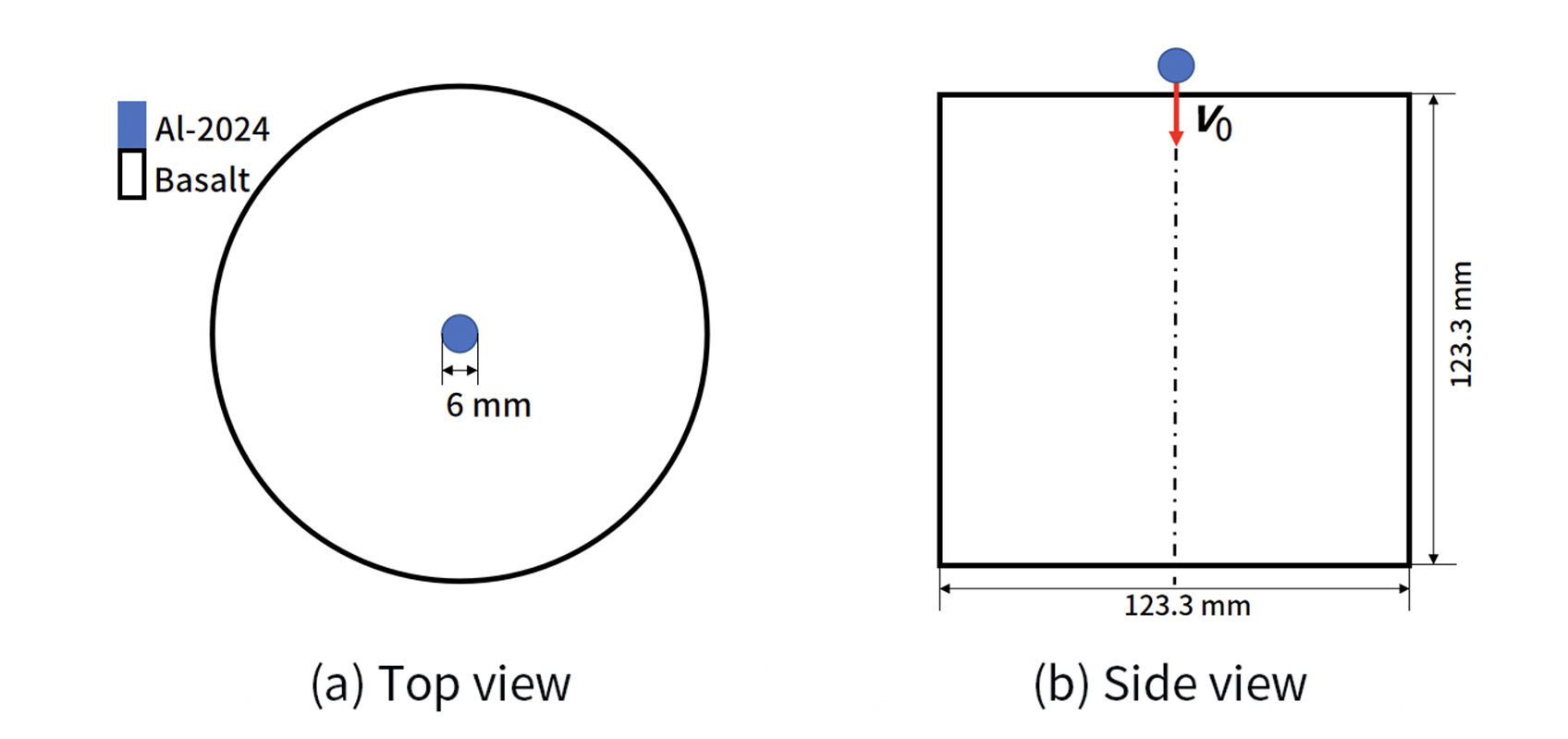

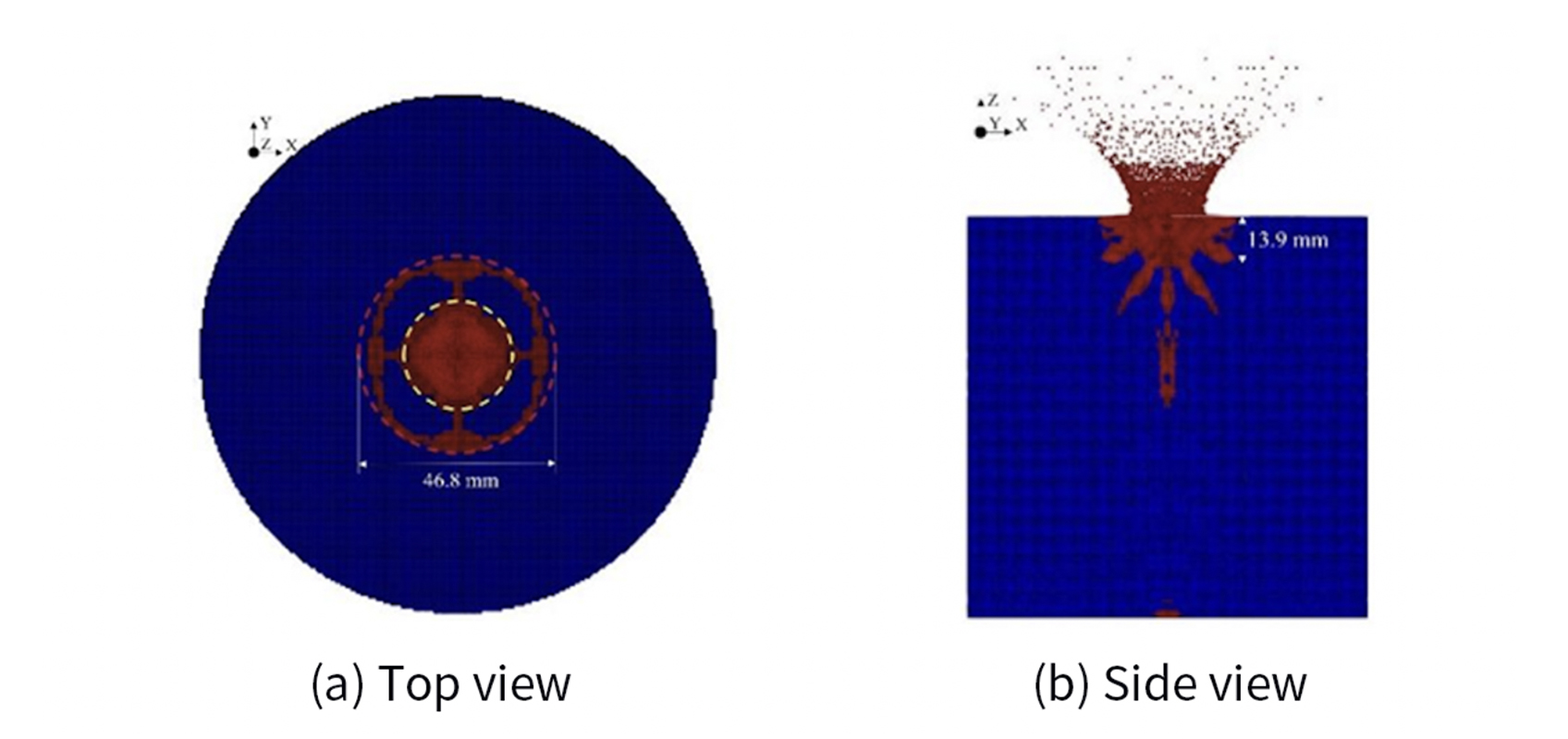

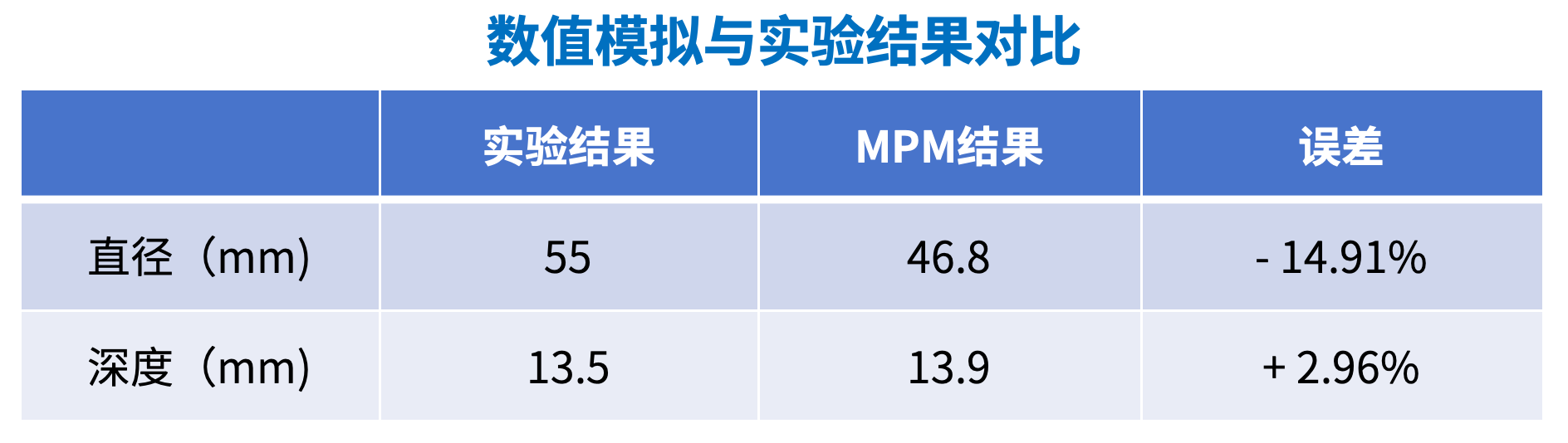

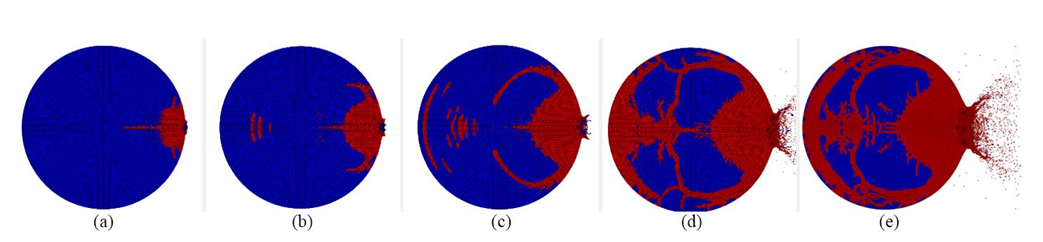

我们首先基于文献[2]的模型试验开展了MPM算法的精度验证。通过与文献试验结果的对比,可以观察到Simdroid-MPM捕捉了撞击过程中的材料损伤与物质飞溅现象,并能给出准确的坑口形貌数据。

三、结束语

中国已宣布筹建近地小行星防御系统,并计划在未来实施类似DART的动能撞击任务。而确保任务成功的每一步,都必将由无数次高精度仿真计算来保驾护航。

随着自主仿真能力的提升,未来我们将为小行星防御领域提供更多宝贵的“中国方案”和“中国数据”,例如对于特定类型小行星(如碎石堆结构)的拦截方案、创新性的偏转方法等。

在此,Simdroid-MPM团队诚挚地欢迎各位科学与工程领域的老师、朋友们点击文末“阅读原文”,免费试用软件。我们期待您的反馈与合作。

参考文献:

[1] 刘雪奇,孙海彬,孙胜利. 近地小行星防御策略分析[J]. 深空探测学报,2017,4(6):557-563.

[2] 刘文近,张庆明, 龙仁荣, 等. 超高速动能撞击密实小行星的动量传递规律[J]. 深空探测学报(中英文), 2023, 10(4): 420-427.