10月18日,享誉全球的物理学巨擘杨振宁先生在北京逝世,享年103岁。一时间山河失色,日月潜光。清华大学、西湖大学、北京大学等各高校与多家权威媒体纷纷致哀。

一、“你献给世界的,如此深奥”

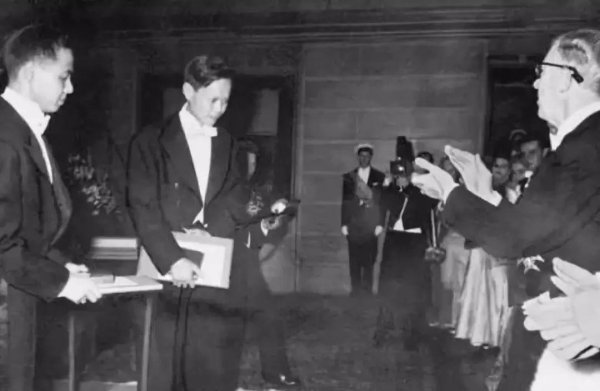

1954年,杨振宁与米尔斯合作提出了“杨-米尔斯规范场论”,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,被认为与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的基础物理理论之一。1957年,他与李政道因共同提出“宇称不守恒”理论而获得诺贝尔物理学奖。“弱相互作用中宇称不守恒”的惊世理论,被钴-60原子的β衰变实验所证实,动摇了人类长期以来对自然对称性的绝对信仰,改写了基本粒子物理的格局,加深了人类对万物底层规律的理解。

杨振宁统一了弱作用力与电磁力,这一成就使其足以比肩发现万有引力的牛顿、统一电与磁的麦克斯韦,以及统一物质和能量、时间和空间的爱因斯坦。2000年,Nature杂志评选出一千年来最伟大的20位物理学家,杨振宁名列其中。

杨先生有一首最爱的小诗:

“从一粒细沙中窥探世界,在一朵野花里寻觅天堂。掌中握无限,霎那成永恒。”

物理学的魅力就在从思维和现象的“奇点”,窥探宇宙大千的永恒规律。那么这个世界的“底层操作系统”又是怎样的?

二、物理世界的“底层操作系统”

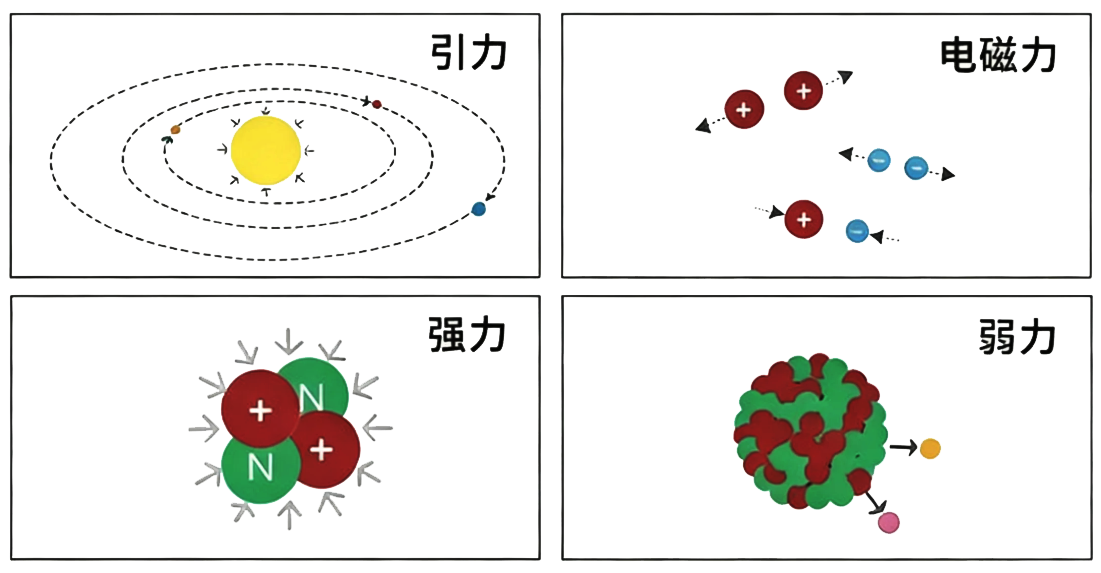

宇宙的一切牵引与抗衡,最终都受制于四大基本力。

引力作用于最大尺度,决定星系等天体结构的形成与演化,影响物体运动;电磁力主导原子和分子层面的相互作用,决定材料、电子器件的性质和行为,是常规化学-电子工程中最常用、可控性最强的相互作用;强力把夸克束缚成质子和中子,并将它们结合成原子核;弱力参与放射性β衰变和恒星内部的能量产生与元素合成,在高能与核过程里起关键作用。

四大基本力横贯从宏观到微观的尺度,构成了我们理解物理世界的它底层接口。通过它,宇宙的“语法”被引入人类的工程与工艺。

这种精妙而自洽的科学之美,让马斯克都怀疑,人类文明可能就是一个巨大的类似黑客帝国的矩阵式模拟(Matrix-Style Simulation),人类生活在真实世界的概率可能不到十亿分之一!

马斯克的想法并非空穴来风,因为对世界模拟器的探索一直是人类不倦的梦想之一。

三、世界模拟器的“奇点”与当下

对世界系统性模拟的“奇点”,可追溯到纸笔与方程时代。牛顿用微分方程描摹天体运行规律,拉普拉斯设想“拉普拉斯妖”是一位掌握所有自然力与物体运动信息的“智者”,可通过物理定律完全预测宇宙的因果链条。

20世纪计算科学与工程的进步为模拟带来质的跃迁,如冯·诺依曼的数值天气预报,NASA的航天任务仿真,有限元与有限体积方法在工业中落地。21世纪的传感与网络技术让系统拥有了“第二现实”——数字孪生把“算一次”的离线模式,升级为与真实系统同步演进的在线模式;游戏与影视的实时物理引擎,又把可交互的世界模拟器请出象牙塔,推到大众面前。

当下,世界模拟器的实现路径基本上都需要三个核心能力。一是平衡精度和速度的仿真求解能力;二是环境建模与生成能力;三是将其装配成产业级基础设施,输出的能力。其中,便少不了科学计算和人工智能的身影。

美国计算机科学家Jim Gray曾将科技发展概括为四大范式,其中第三范式为以理论建模和模拟计算为主的科学计算,第四范式为规模系统和大数据驱动人工智能(AI)。今天炙手可热的大语言模型(LLM)是第四范式的杰出代表,擅长在数据充沛的区域抽取模式、生成内容、进行符号层的推理。但世界的许多关键问题,往往位于数据贫乏的“无人区”。

此时,便需要第三范式的科学计算用PI(Physical Intelligence)对物理世界进行严谨仿真,够给出可解释、可验证的预估。PI与AI共同构成了“经验—推理—计算—学习”的统一体。

四、永恒命题:打造数字世界的物理引擎

云道智造早在2020年创始人寄语中便提到,“我们相信,我们有能力开发出属于自己的行业仿真平台,我们有能力构建出承载海量仿真APP的数字空间,让工业界的‘黑客帝国’不再遥远。”

彼时物理AI概念还未成型。今年4月18日的用户生态大会上,云道智造明确将“打造数字世界的物理引擎(PI)”的愿景凝练而出。依托自身CAE根技术的研发和攻关能力,云道智造在自研求解器、多物理场仿真、前后处理和渲染技术方面有了宝贵的技术积累。

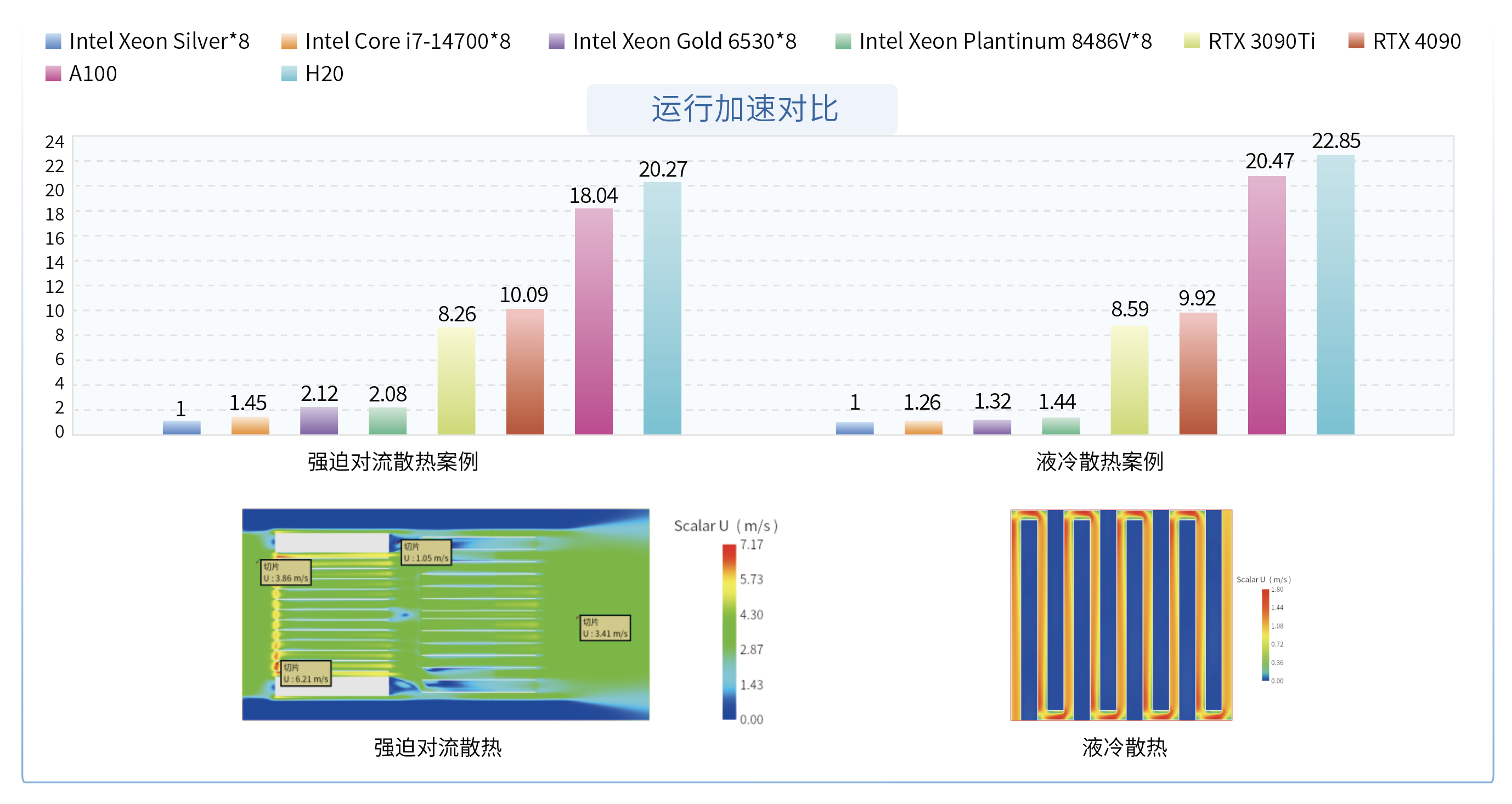

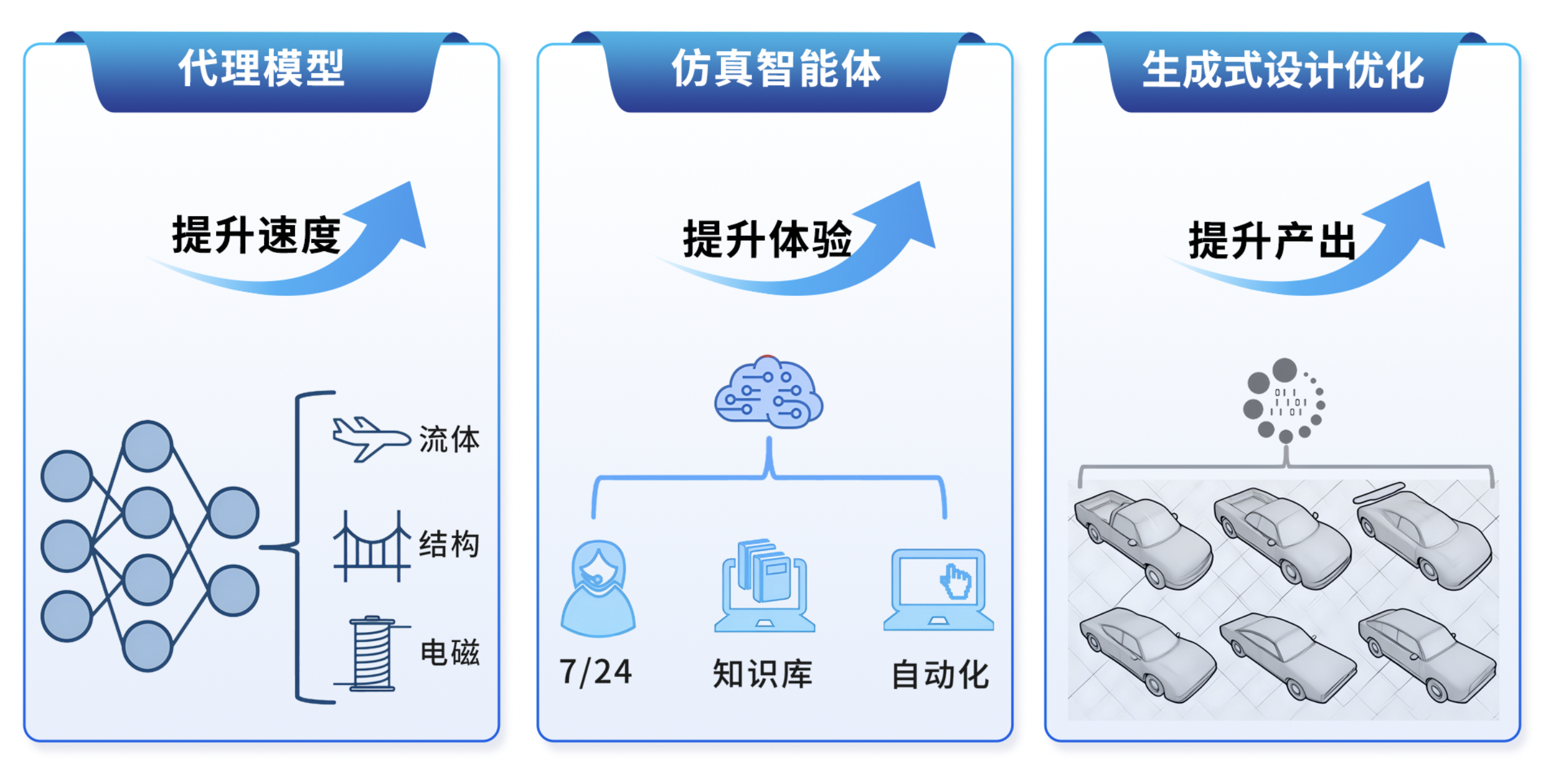

通用多物理场仿真PaaS平台伏图(Simdroid)以统一求解内核承载热、流、力、电、磁、声等多场耦合;GPU并行计算架构可高效处理大规模仿真任务,计算效率达传统方法的5-10倍,最高超20倍;AI代理模型加持的21万个模板化仿真APP,既是工程师行业知识和仿真流程的预封装,也是数字孪生的“世界构件”;仿真智能体支持自然语言驱动自动仿真与目标优化。这些底层的能力布局,使云道智造的物理AI训练环境Simdroid-PI成为可能。

李飞飞曾指出:语言不等于世界。没有三维空间与因果约束的锚定,AI难以走出屏幕。云道智造认为,只有让模型在数字世界里学,在物理世界里用,才能把感知、推理、生成与行动闭环起来,这正是“世界模拟器”的使命所在——以物理为骨,以数据为血,以交互为魂。未来还可以加入时序维度,让数字世界的生成和重建深度融合。也许到那时,算力与能源不再掣肘,“黑客帝国”的梦想不再遥远,时代的“拉普拉斯妖”终会出现。

杨先生已入星河。我们唯有在通往世界模拟器的星辰大海中砥砺前行,才是对先生最好的缅怀。